| �ꎮ�퓬�@�@�u���v�@������ The Japanes Army Type 1 Fighter Hayabusa

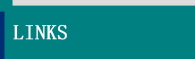

(Ki-43 Oscar) Research Labo. �ꎮ�퓬�@�@�d�C�n�\���@The Japanes Army Type 1electronic network |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���@�莝�������i�I���W�i���j�@�ꎮ�퓬�@�������y�ѕʕ����t�}�@1942�N1���A�X�C�b�`�ނ͎O���퓬�@�u�v�z�d�Ռ������쐬�B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

���@�̂̒��͖{���ɃK�����h�E�Ȃ̂� �@�G���⃀�b�N�{�Ȃǂňꎮ�퓬�@�u���v�̋@�̂̒��g���Љ��ꍇF.H.C.�̇T�^�i����A.F.C.�Ń��X�g�A���ꂽ�@�́j��E.A.A.�̃j�^�i�X�~�\�j�A�������ق̋@�́j�̃��X�g�A�O��̎ʐ^���D��ŏЉ��Ă���Ǝv���܂��B���̒��ł̓R�b�N�s�b�g��@�̂̒��̓K�����h�E�ɋ߂��A���̓V���v���ȒP���퓬�@�Ȃ����ɁA�\�����V���v���Ȃ̂��Ȃ��ƁA�v��ꂽ���������Ǝv���܂��B �@����́A�ۑ���Ԃ��ǍD�Ƃ���I���W�i���@�ނƌĂ�Ă���@�̎ʐ^�ł��邪�́A�����^���Ă��܂��v���ƂȂ��Ă��܂��B�@�̂̒��g����v��A�@��A��@�ށA�d���ނ́A�풆�E���̈ꎞ���i���u����Ă��������j�ɕ��m��}�j�A��souvenir�i���y�Y�j�Ƃ��Ėw�ǂ͓��܂�Ă���A�������r�p���Ă����̂���N���i�����������߂ĊO���̂ݕK�v�ŏ������Č����Ă��邾���Ȃ̂ł��B

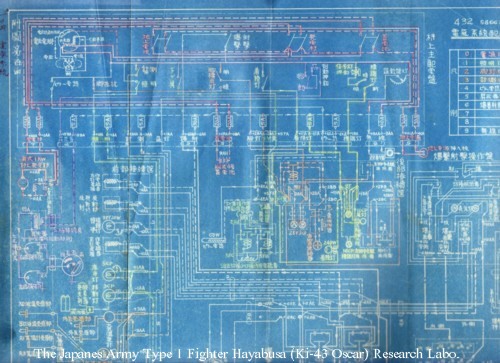

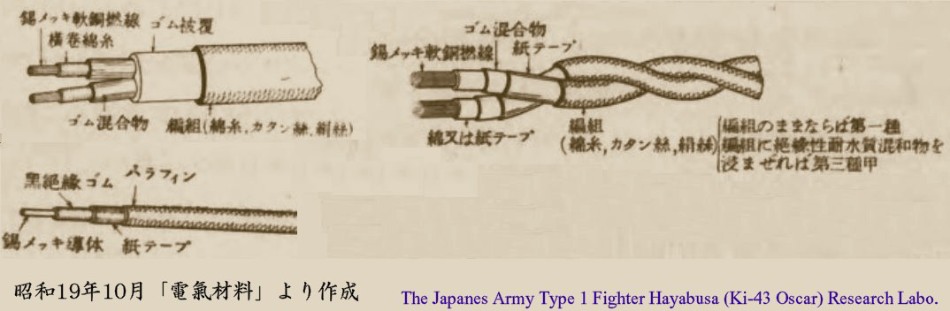

�@�����̎��@�͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���B�ꎮ�퓬�@�u���v�̓��̒����ɂ͔�펞�E�o�E������A�����ɂ͗Վ��ɐl���悹�邱�Ƃ��\�Ȃ̂ł����A���ۂɓ��悵���v�W�ҁA�����S���W�҂̊��z�ł́A�@�B�ނƃP�[�u���A�d���ނ������Ⴒ���Ⴕ�đ�ς������Ƃ̋L�ڂ������܂��B �@���̎����l���鎑���Ƃ��ẮA������s�@���c���쏊�́u�L�S�R�d�C�W�d�ʕ��ׁv�i�ɔ�F���a16�N6���j������܂��B���̎����̒��ɂ����āA��^�Ɏg�p����Ă����d㜁i�z���̂��ƂŁA�Ԃ��s�@�Ō������C���[�n�[�l�X�̂��Ƃł��B�ȉ��g�z���h�Ɨ����܂��j�̋L�ڂ�����܂����A�����9��ނ��g�p���Ă���A�e�X����̎����l�ł̒����̑������́A141m�ɂ��y��ł���A���ꂪ�A�e��̓d�C�n�\�����|�e��d�q���u������ł��܂��B ���d�C�n�\�����|�e��d�q���u�ɂ��� �@ �@��^�ɂ�����d�q���u�ɂ͈ȉ��̑�\�I�ȑ��u������A�O�^�Ɉڍs����ɂ�ēd�q���u���������邱�ƂɂȂ�܂��B �B �@�P�D�d�����u �@�Q�D�Ɩ����u �@�R�D�d�M���u �@�S�D�r�M�����u �@�T�D�n���_�Α��u �@�U�D�d�C�v�����u �@�V�D�������u�i��O�������@�y�шꍆ�q�H�W����M�@�j �@�W�D�z�d�� �@�X�D�d㜁i�z���P�[�u���̂��ƂŁA�Ԃ��s�@�Ō������C���[�n�[�l�X�j ���d�����u �@ �ꎮ�퓬�@�u���v�ɂ͊e��̓d�q���u�����ڂ���Ă��܂����A�����ړ��삳����d���͋@�㔭�d�@�ɂ���čs���A�傫���A�d��������A�@�㒼�����d�@�A�@��o�b�e���Ƃ������u�ނō\���E��������Ă��܂����B �@(1)�@�@�㔭�d�@ �@�ꎮ�퓬�@�u���v�̋@��d���͔����@����ɃN�����N�V���t�g�ɃM�A�ɂĒ������ꂽ�@�㔭�d�@�ɂčs���܂��B���̋@�㔭�d�@�́A�K�\������R�������鍂���X�p�[�N�ȊO�̖����@���n�߂Ƃ���S�Ă̓d�q�@��̓d���d������̂ł��B�������A���̋@�㔭�d�@�Ŕ��d����d�C�͌𗬓d�C�ł��̂ŁA���̂܂ܓd�q�@��ɒ�������Ɖ��Ă��܂��܂��B27V�̌𗬓d���ڎg�p�����̂̓o���u�i�d���j���炢�ł��B

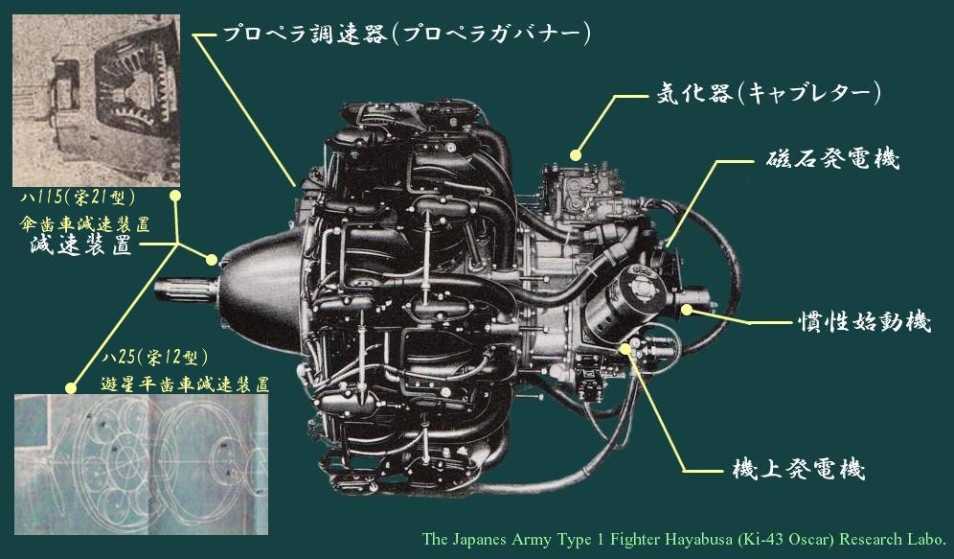

�ꎮ�퓬�@�u���v�ɂ����ẮA��^�ɂ��Ă͋㎵���ꍆ�@�㔭�d�@���g�p����A��^�E�O�^�ɂ��Ă͕S���P�L�����b�g�@�㔭�d�@�����ڂ���Ă��܂����B�㎵���̃X�y�b�N�͔��d�e��650W�A�d��27V�A�d��24A�ƂȂ�A���܂�]�T���Ȃ����d�ʂł�������^�ɂȂ�1000W�̔� �d�ʂƂȂ�܂����B��ɏq�ׂ��悤�ɁA���̔��d�@�͔����@�̎����Ԃ�1�F1.44�̔�Œ�������A�����@�̉�]����1,250��]�̎��A���d�@�̉�]����1,800��]��650W�i��^��1000W�j�̔��d���s���܂��B �Ȃ��A�R�b�N�s�b�g�ł͔��d�@��]�v�ɂĉ�]����c�����邱�Ƃ��ł��܂����B �@(2)�@�d�������� �@�㔭�d�@�ɂē���ꂽ�d�C�͖h�ΕǑO�ʉE����ɂ���d��������Œ�������܂��B�Ƃ����̂��A�@�㔭�d�@�݂̂ł̓G���W���̉�]���ɂ���āA�d���E�d�����ӂ���Ă��܂����A�S���@�㔭�d�@�ɂȂ�d���F30�u�d���F33�`�ƂȂ�܂����̂ŁA�����d��27V�A�d��37A�ƕϊ����āA27V�i��^�̓d�q�~���i�����̂܂g���܂��ˁj�~37A��999W�܂�e�ʁF1KW�Ƃ��Ă��܂����B���̋@��Œ������ꂽ�����d���́A���̂܂ܓd�����o���u��_���������H�ƁA���̒����ɐݒu���ꂽ�������d�@�֑������H�֗���čs�����ƂɂȂ�܂��B (3) �������d�@ �������d�@�Ƃ́A�����I�ɂ͎����ăV���v���Œ������[�^����]�����A�m�C�Y�E�d���̂ӂ�����Ȃ������d���d������̂ł����B�������A�������u�������͂������̂ł����A�C�����̂Ȃ��A�����̍q��@�̉ߍ��Ȋ��ł͐M�����̖ʂ���V���v���Ȕ��d�@�ϊ��@�\���g�p����Ă��܂����B �����œ���ꂽ�����d���͖����@���A���x�ȓd�q�@��ނɎg�p����čs���܂��B (3)�@�o�b�e���[ �@�@�ȊO�Ȃ��ƂɈꎮ�퓬�@�u���v��^�ɂ͒~�d�r�A�܂�o�b�e���[�͓��ڂ���Ă��܂���ł����B�ꎮ�퓬�@�u���v��^�ȍ~�A�d�q���u�ւ̈���I���m�C�Y�̂Ȃ�Ȃ����ꂢ�ȓd���̋�����ړI�Ƃ��ăo�b�e���[����������Ă��܂��B �@ ���Ɩ����u �@�Ɩ����u�ɂ��ẮA�ȉ��̍��ȓ��A�ړ����A�W�������琬�藧���܂��B �@(1)�@���ȓ��i���[���j �@���[���͑��c�Ȃ̉E���㕔�A�J�E���t���b�v�N�����v���o�[�̉����ɂ���܂��B�~���`�����Ă��莩�R�ɉ�]���鐧���ɂ���ďƓx�͈͂����邱�Ƃ��ł��܂����B�����͈͂�12�x�ł��B�~���̏Ɠx�͈͂ɂ��Ă͐[�����F�̃K���X�܂�g�E�b�h�̃K���X�h�������Ă��܂��B�E�b�h�K���X�Ƃ����̂́gWood's glass�h�̂��ƂŐ[�����F�����A�g��400nm�ȏ�̉��������J�b�g���Ă���A���\���߂̃K���X���g�p����Ă��܂��B �@�܂蔖��E��ԂɃR�b�N�s�b�g�����ŕ����オ�点�Ȃ����߂ɁA���O�����Ŋe�v��̃P�[�W�i�ڐ��蕔�j�ɓh�z���ꂽ���W�E���ɒ~���E���������A�v���s���\�Ƃ��Ă��܂����B �@(2)�@�ړ��� �@�ړ����͓��̍�����l�y�㕔�t�߂Ɏ��t���u�����P�b�g�ƂƂ��ɐݒu���Ă���A�ړ����ɂ͓d㜁i�z���P�[�u���j��Pm���t���Ă��܂��B���̂��ƂŎ��R�Ɏ������Ƃ炷���Ƃ��o���܂����B���������āA��s���Ƃ������͒��@���ɐF�X�ȕ���T�����߂Ɏg���܂����B �@(3)�@�W���� �@�W�����͎嗃���[�y�ѐ�������ɑ�������Ă��铔�ł��B�����̎ʐ^�̓��m�N���Ȃ̂Ŕ���܂��i�s�����Ɍ������č��������ԁA�E�������i�@����������s�@�ɐ������ꍇ�A�����A�E���ԂɂȂ�j�A�����͔��̓��ŁA��s���i�^�L�V���O�����܂ށj�͏펞�_�����`���Â����Ă��܂��B �@���̖��́A����̍q��@�S�Ă̖��ł���A�{�[�C���O��G�A�o�X�̂悤�ȗ��q�@�����P���Ă���̂ł��B �@�Ȃ��A�W�����ɂ��Ă͓_�ł������܂���}�z�d�ՁA�W�������x�ύX�{���E���i�U�j�Ŗ��邳�������ł���悤�ɂȂ��Ă���A�퓬�s�����̕ґ���s��e�ՂȂ��̂ɂ��Ă��܂����B �@�W�����͒ʏ�͓_�ł͂��Ȃ��Ə����܂������A��}�z�d�ՁA�M�����X�C�b�`�i�R�j�������ΕW�����������A�����Γ_������d�|���ƂȂ��Ă���A���@�ƃ��[���X�M�����ŃR�~�j���P�[�V��������邱�Ƃ��\�ł����B �@�E�@�������@�@�ԁ@�@16�J���f���d�����g�p �@�E�@�E�����@�@�@�@16�J���f���d�����g�p �@�E�@�����@�@�@ ���@�@10�J���f���d�����g�p�@ ���d�M���u�i�d�M���j �@�d�M���u�Ƃ͓d�M���̃q�[�^�𐧌䂷�鑕�u�ƂȂ�܂��B�����Ȃ��d�M�����d�v������Ă������ƌ����ƃR�b�N�s�b�g�͋C���\���ł͂Ȃ��O�C���Ɩw�Ǔ����ł���������ł��B �@�C���ƍ��x�Ƃ̊W�́A��ʓI�ɁA1,000����6���C����������܂��B�O�����ŋ@������퓬�@�͖�1,000������11,000���̍��x�ō��s�����s���Ă܂�������A��瓇�݂̂Ȃ炸�j���[�M�j�A�̂悤�ȔM�n�ł����Ă������x���s����ꍇ�͋C���Ƒ��ւ��ăR�b�N�s�b�g�����ł����Ă����x�͑����ɒቺ�����͂��ł��B�ꎮ��̊O���0.5mm���̃A���N���b�h�ނł����A�R�b�N�s�b�g�����̊ɏՍނ��Ȃ����߁A�M�n�ȊO�ł͓d�M���u�A�܂�d�M�����K�v�Ȃ̂ł��B

�@�Ȃ��A�d�M���ɂ��Ă̓E�T�M�̔�т������ɒ����Ă���A�d�M�X�q�A�㉺���i�c�i�M�j�A��܁A�r�܁i�^�r�Ɏ��Ă��܂��j������e�X�����ꂼ��݁A���A������o���Z���P�[�u���ɂ��A�X�q���ɕt����ꂽ�����ȓ�Ƀz�b�N�Ō�������A��ڑ��Ƃ��č��e���i�x���g�ɓ����鏊�j���瑾���P�[�u�����o�Ă��܂����B �@�����P�[�u���̏I�[�͎l�ɂ̃R�l�N�^�ƂȂ��Ă���A�R�b�N�s�b�g�����ɐݒu����Ă����I�[���ڑ����ɔP���Đڑ�����\���ƂȂ��Ă��܂����B �@�d�M���ɂ��Ă͒g�E���̃R���g���[���������Ȃ������A�M�������芦��������Ƌɒ[�ł������Ƃ̋Ζ��҂̊��z������܂��B�ł͊��g�̃R���g���[���͏o���Ȃ������̂ł��傤���B �@���L�͗��R�@�Ɏg�p����Ă��������̓d�M���̏I�[���ڑ����ɂȂ�܂��B�d�M���̎����ɂ��ẮA�R���R���N�^�[�̕������J���Ă��܂��̂ŁA�������Ă݂邱�Ƃ������߂��܂��B�d�M���̃R�l�N�^�̏I�[���i�I�X�j�̎l�ɃR�l�N�^�͂��ꂼ��o�i�i�v���O�\���ƂȂ��Ă���A���X�R�l�N�^�[���Ɠ��l�Ɂg�g�h�A�g�A�h�A�g�e�h�̋L�����t�^����Ă���܂��B�Ȃ��A��ɂ̓A�[�X�ƂȂ�܂��B �@���������ƁA�d�M���̉��x�͂��ꂼ��̕��ʖ��Ɂg���h�ˁg�f�h�ˁg��h�ƒ����\�ł������悤�ł��B���u�̗��ʂɂ͊�����R�킪�z�u���Ă���A�d�M���ɋ�������d�������鎖���ł��܂����B �@�Ȃ��A�ꎮ��̔��������Ă��������s�@�̐풆�̐v�}�i�}�j�Q�̒��ɉ��L�̐ڑ����̐}�ʂƂ�������^�̓d�M���u���}�ʂ�����A������������A�ꎮ��ɂ͉��L���������������^�̔�����������Ă��������m��܂���B

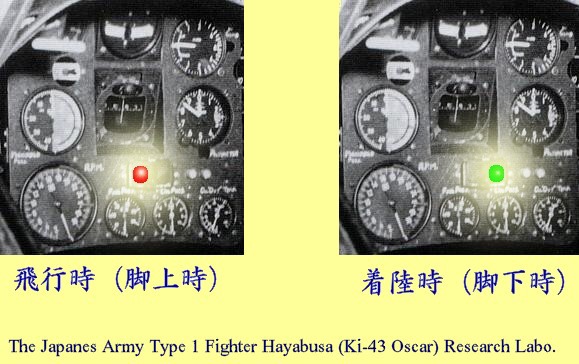

���r�M�����u�@ �r�M�����u�͎�r�̋r��E�r���������[���u�Ƌr�W�����A�Ö����u���琬�藧���܂��B�ꎮ�퓬�@�u���v�̑O�̎��ł������㎵���퓬�@�ɂ��Ă͌Œ�r�������̂ł����A�ꎮ�퓬�@�u���v�͈����r�ƂȂ�܂����̂ŁA�r�̊i�[�ɂ��ă����v�ŋΖ��҂ɖ����K�v������܂����B ��r�̎�r�̋r��E�r���������[���u�͋r�グ���ɋr�M�����u�̃X�C�b�`�������ԂƂȂ��Ă�����̂ŁA���ł����}�C�N���X�C�b�`�ł����A�\�������c�݂����Ȍ`���̂��̂���������Ă��܂����B�������̂͋r���S�|���J��ƌĂт܂��B �r�W�����͋r�M���̃X�C�b�`����ԃ����v�������͗����v�̉��ꂩ��_����������̂ŁA���}�̂悤�ɃR�b�N�s�b�g��p�l�������ɂ���A��s���ɂ͊ԈႦ�ċr���o�����ɒ������Ȃ��悤�ɐԂ�_�����A�������͋r���o�Ă�����S�ɒ��n�ł��邱�Ƃ��������ߗœ_�����Ă��܂����B ���Ñ��u�͔z�d�Ղ̒��ɂ���A�ō��[�ɂ���r�W�����X�C�b�`�i2�j�ŎO�i�K�̃g���O�X�C�b�`�ɂ�薾�Â��ւ��邱�Ƃ��ł��܂��B���ɂ����̂ł����z�d�Ղɂ́g���h���g�f�h���g�Áh�ƕ\�����Ă��܂��B �܂�����A����߂��ă����v�����ɂ����ꍇ�ɂ́g���h���A����E��Ԏ��͌���߂����f�⑼�̌v�킪���ɂ����Ȃ�܂��̂ŁA�g�Áh�܂��͊m�F��g�f�h�ɐ�ւ����ł��B �Ȃ��A���E�r���̏�ʂɂ͋r�i�[�w���_������r���̏ꍇ�A������_���o������悤�ɂȂ��Ă���̂ł�������E��Ԏ��͌����܂���ł̋r�M�����u���d�v�Ȗ������ʂ����܂��B

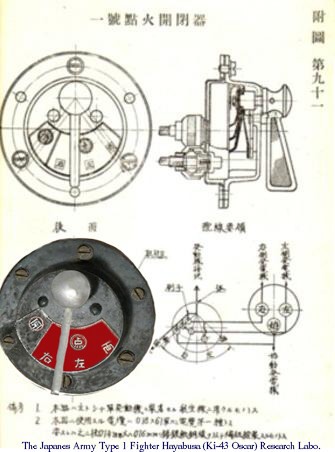

���n���_�Α��u �n���_�Α��u�͓_�ΊJ��Ɠd���A�|�C���g�A�f�C�X�g���r���[�^�[�A�n�����d�@���w���܂��B�_�ΊJ��͌��㕗�ł����Ȃ�C�O�j�b�V�����X�C�b�`�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�G���W���n�����̏d�v�ȃX�C�b�`�ŁA���a�͖�9cm�ŗ��R�퓬�@�̏ꍇ�A�P�������@������@�ނɂ́A���̈ꍆ�_�ΊJ����O�Ȃ��������Ă��܂����B �������A���R�퓬�@�ł���ꎮ�퓬�@������퓬�@�����̈ꍆ�_�ΊJ����R�b�N�s�b�g�ɒ������Ă��܂��B�Ȃ��A�_�ΊJ��̐F�Ȃ̂ł����A�]�c���������F���h��ɓh�����Ă��錻���@�ނ�����܂����A���}�̂悤�Ɋ�ނ͍��A�_�]�[���͐ԁA�]�c�����̓A���C�F�i�A���~�����F�j�������ł��B ���ۂ̃G���W���X�^�[�g�ɂ����ẮA�@�t���́g�_�h�Ƃ����|�����ƂƂ��ɁA���[�^���[�X�C�b�`���g�h�ˁg�E�h�ˁg���h�ˁg���h�Ə��Ԃɐ�ւ��čs���܂��B���Ɂg�E�h�ˁg���h�ˁg���h�ɐ�ւ����ۂɃG���W���̉�]�����������ꍇ�ɂ͔��i���~�ƂȂ�܂��B �g�E�h�ˁg���h�̐�ւ��ɂ��Ă͔����@�\���ŋL�ڂ��Ă��܂����A�����@�̓_�u���C�O�j�b�V�����ł��邽�߁A�P�C��������Q�{�X�p�[�N�v���O��z�u���Ă��邽�߁A ���̃v���O���ւ��Ă���̂ł��B �Ȃ��A�_�ΊJ��̐ݒu�ꏊ�Ȃł̂����A��^�ɂ��ẮA�R�b�N�s�b�g�̍��Ǖ��ɂ���܂��BF.H.C.�̈�^�Đ��@�ł͍��Ǖ��ɓ_�ΊJ��͌�������܂��A�G���W���E�X�C�b�`�����u�ނ͂��y�Y�Ƃ��Đl�C�����邽�߁A��苎��ꂽ��Ǝv���܂��B �܂��A��^�ȍ~�ɂ��Ă͎�p�l�����A�p�C���b�g�}�j���A���ɂ���悤�Ɂg9.�ˌ������R�b�N�c��h�Ɓg18.���ːؑ֊J��h�̒��Ԃɐݒu����܂����B���̈ړ��ɂ��ẮA�ً}��������Ō����R���R�ꂵ���ۂɃG���W���E�L����f�����s���邽�߂̑[�u�Ǝv���܂��B �]�k�ł����A�_�ΊJ��̋߂��ɂ͋}��~�Ȟ����ݒu����A�o���ƒ@�������ŋً}��~���\�Ȏd�|�����o�ꂵ�Ă��܂��B �_�ΊJ��㕔�̓d㜂͎O�{�̑����d�����ڑ�����܂��B��̓I�Ȑ���́g�d㜑���h���w�肳��Ă���A���̓d㜂̓A���~�Ґ����b�V���V�[���h�ō����X�p�[�N�m�C�Y�������ɏ��Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂����B

���@�d�C�v�����u �d�C�v�����u�ɂ��Ă͎c�e�w����A�r�C���x�v�A��]�v�A�C�����x�v�ɂ��Ă͓d�C��������p���Ă������߁A�d�C���u�̈ꕔ�Ƃ��Đ���̑ΏۂƂȂ��Ă��܂��B�ڂ����̓R�b�N�s�b�g�\���ł��b�����邱�ƂɂȂ�܂��B ���@�������u �����@�͈ꎮ���^�́g��Z����O�������@�j�^�h���A�ꎮ��j�^�ȍ~�́g��㎮��O�������@�h���g�p���Ă��܂����B�g�p�\���g���͎�M�@��1.5Mhz(���K�w���c)����6.7Mhz�܂ŁA���M�@��2.5Mhz����5Mhz�܂ŃJ���@�g�p�\�ł����B�����@�ނ̍\���ɂ��ẮA���}�̂悤�ɑ��M�@�A��M�@�̓Z�p���[�g�^�C�v�A�d���A�ǐ���A�����g�g�僆�j�b�g�i�A���`���[�i�[�j����\������Ă��܂����B �Ȃ��A�^�p���g���̃o���h�����L�����ߐ��ցA�܂�R�C���p�b�N���R�p�ӂ���A�n������ɉ����ăp�b�N�P�`�R�������ւ��ĉ^�p���Ă��܂����B�M�n�͉��L�ɏq�ׂ���g������������ւR�i4.0Mhz�`6.75Mhz�j��}���č������g���ʼn^�p���Ă��܂����B

�ʐM�@�ɂ��ẮA�l�X�ȃ��b�N�{�Ŏg�����E�g���Ȃ��A���O���Ă��A�����œ���Ɋ��p�����Ƃ̗l�X�Ȍ��������蓝�ꂳ��Ă��Ȃ�������܂��B�܂��A�\�ʓI�ȃX�y�b�N��T.A.I.C�������܂Ƃ߂Ă݂܂����B�Ȃ��A��r�@�ނƂ��ė��̖����@�ł���A��Z����ꍆ�����d�b�@�Ƃ���r�����Ă݂܂����B

��O�������@�́A���{���R�̒P���퓬�@�p�Ƃ��Ĕ��A���c�A�A�����A���܂ł��̌`���̖����@���g�p���܂����B�T�u�^�C�v�Ƃ��ē����N�x�ł���c�I���ŋ�Z���A��㎮�A��㎮�j�^�A��㎮�j�^���A�l���̃^�C�v�����݂܂����B��㎮�j�^���A�l���ɂ��Ă͑��M�o�͂�20�v�ƂȂ�A����M�Ƃ��ɋ����^�C�v�ƂȂ�܂��B ��O�������@�ł͖��Ԃ̃��W�I�������������̂��Ƃ�������ɂ��ẮA�����Ȃ������Ƃ����ɂȂ�܂��B���Ԃ̃��W�I�����͒��g�iAM�g�j�ł�����0.5Mhz�`1.6Mhz�̊Ԃő��M����Ă��܂����畷�����Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B�Ⴆ�A�j�b�|�������iJOLF�j��1.2MHz�ƂȂ�A1.5Mhz����6.7Mhz�̑ш����M�����O�������@�ł͓d�g�𑨂��邱�Ƃ͏o���Ȃ��d�l�ł��B �ł́A��O�������@�̎g�p�d�g�̎��g���ш�͂Ƃ����ƒZ�g�iSW�g�j�ƂȂ�܂��B�܂�A�Z�g�����@�ƂȂ�܂��̂ŁA����ł�������{�Z�g�E��1������3.9MHz����M���邱�Ƃ��ł��܂��B ���Ȃ݂ɁA���̖����@�ł����Z����ꍆ�����d�b�@����L�̕\�̒ʂ�3.8Mhz����5.8Mhz�̎g�p�ш�ł��̂ŁA�Z�g�����@�ɂȂ�܂��B�Ȃ��A���ō��O�Y�����^��p�U���̍ۂɃz�m�����������ĐN�U�����̂�96����1�������d�b�@�ł͂Ȃ��A�N�������A�����u�i�ꎮ��3�������A�����ʑ����̒��g�E���g�p��M�@�j����ł����B �Z�g�тɂ��Ă��闝�R�́A�M�n�ł͒��g������g���ł͋�d�ɂ��G���������A2.5���K�w���c�ȉ��͎g�����ɂȂ�Ȃ����߁A���͂ȓd�g�U�ł��Ȃ��퓬�@�p�����@�ł͎g�p������ł��邽�߁A�Z�g�т�3Mhz����5Mhz���g�p���Ă��܂����B����͕ČR�����������Ő퓬�@�͒Z�g�т̎��g���ш���g�p���Ă������߁A���{�R�ƍ������������邱�Ƃ�����܂����B �Z�g�т̓����Ƃ��āA�����͋�d�m�C�Y������A�d���w���d�g���z�����Ă��܂����߁A���ʂ������ł����d�g����т܂���B����ł��A�ČR�̑���Ŕ�O�������@�͍��x1���t�B�[�g��70�}�C����GOOD�Ƃ����]���ł�����A���x3�烁�[�g���Ŗ�100�L���܂ŒʐM���\�Ƃ݂�ׂ��ł��傤�B

����100Km�𓌋��w����Ƃ����Ȃ�A�ɓ��A���ˁA�O���A���Y���J�o�[�ł���͈͂ƂȂ�܂��i�Ȃ��A��Ԃ̓m�C�Y�����Ȃ��d���w�œd�g�����˕Ԃ���邽�ߓ��������B�̒ʐM���\�ƂȂ�܂��j�B �������A�ϒ�������AM����(�U���ϒ�)�ł��邽�߁AFM�����ƈ���ă��S���S�����U���������̒ʐM�ƂȂ艓�����ƂȂ�Ɩ��Ă��ɂ��ė��A�������ɂ�����ԂɂȂ邱�Ƃ������������m��܂���B �Ȃ��A�ꎮ�퓬�@�u���v�W�̈�b�Ƃ��ẮA�قړ����Z�g�т��g���Ă������ƂŁA�p�E�Ă̐퓬�@�����{��ŏ�ɗ����i���x3,000m����5,000m����Ԕn�͂��o��悤�ɒ�������Ă��邩��j�A���̋Ζ��҂��p��ʼn��ɍ~��Ă��Đ킦�i�L���u�̊W�Œፂ�x�ł�2,000�n�͋��̐퓬�@��葁���g�y�ɐ�Ԃ����Ƃ��\�j�Ɠd�b�ʼn�b���邱�Ƃ��������Ƃ����܂��B

�y�ꎮ�퓬�@�u���v�̖����͎g�����̂��z ���_���猾���ƁA�g�����ƌ����ׂ��ł��傤�B ���{�R�@�̓A�[�X�̒m���������A�����X�p�[�N�m�C�Y�ɂ�蕷�����Ȃ������A�Ƃ̌����͊ԈႢ�ł��B�ꎮ�퓬�@�u���v�͔����@�����X�p�[�N����̉e�����Ȃ��悤�ɂ��邽�߁A�ꎮ���^���_�Ή�H�A�d����H�y�ъe��d㜂��̑��̕ψ����u�A���d�@���̓d㜁i�d���A�M���P�[�u���j�Ɋւ��āA�A���~�j���E���ǂ܂��͊Z�����i�A���~�̃��b�V���Ґ���V�[���h�j��W���d�l�Ƃ��Ďg�p���Ă��܂����A���̏I�[���A���~�Ґ��ŋ@�̂Ɛڑ����A�[�X���邱�Ƃ��w�肵�Ă��܂����B ���̂悤�Ɏ戵�������ɂ���u�G���h�~���u�v��������Ȃ���Ă���A�܂��A�����̎ʐ^�����⌻������P�[�u���ɁA�A���~���b�V���̃V�[���h���c���Ă��邱�Ƃ���g�����A���p���Ă����������������ƌ�����ł��傤�B �����A�M�n�ł͎��C�ɂ��A���~�E�V���[�V�[���J�r�ɂ���H���Z���i�V���[�g�j���邽�ߐ^��ǂ��_���ɂȂ������Ⴊ����Ă���A����ł͏C�����i�̕s�����疳���@���g�p�ł��Ȃ��@�̂��������Ǝv���܂��B�ČR�̃V���[�V�[�̓J�r�Ȃ���Ă����悤�ł��B

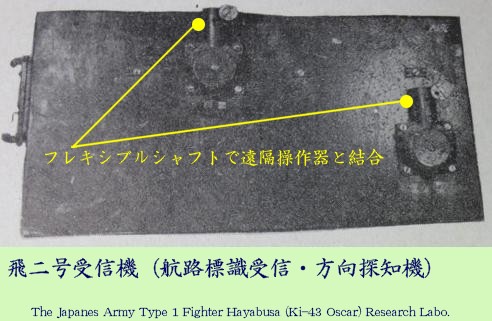

���@�ꍆ�q�H�W����M�@ �ꎮ�퓬�@�u���v�̃I���W�i���̐������ɂ͔�O�������@�ȊO�̖������u�Ƃ��Ĉꍆ�q�H�W����M�@�����Ȃ̌㕔�ɑ��������Ƃ���A����́u��O�������@�i�j�^�j���тɈꍆ�q�H��M�@�����v�́v�Œ�߂��Ă��܂��B ���R�̍q�H�W����M�@�Ȃ���̂͊C�R�̃N�������A�����u�i�ꎮ��3�������A�����ʑ����j�Ɠ��l�ɋA�����ʑ����̋@�\�����Ƃ������A�����̊�n�y�ѕW���n����̃}�[�J�[�r�[�R���𗘗p����ADF �܂�AAutomatic Direction Finder�@�\���g�p���鑕�u�ƂȂ�܂��B �ꎮ�퓬�@�u���v�̏ꍇ�ɂ͉����i�@�㑀��Ղ��K�v��T����܌^���u�j�Ƃ������@�̌Œ�W�������@�Œ莮�i�tL�^�j�A���e�i�𗘗p���������ł���Ǝv���܂��B���g���͒Z��1.7Mhz�A����0.7Mhz�̒��g�ł̉^�p�i�ȒP�ɂ����ƕ��������j�ł����A�����̃��b�N�{�ł͏Љ��Ă���̂��������Ƃ͂���܂���B ���ہA���a10�N�����痤�R�ł������̖����@�ނ��h�C�c�E���[�����c�Г�����A���E��������A���a17�N1���̒i�K�ł͖����q�@��ނƂ��čq�@�p����M�@�ƖӖڒ������u�A�@������T�m�@�����p������܂����B�ꎮ�퓬�@�u���v�̕����T�m�@�̓h�C�c����A�������e���t���P���Ђ̋@������T�m�@EZ-2���R�s�[�������M�@�Ǝv���܂��B

���M�@�i�q�H�W����M�@�j�͔�ꍆ�������͔��M�@�̉�H��➑̂ɓ���A�R�C���͒��g�ł���0.16Mz����0.385Mhz��M��p�ɉ����������̂ŁA��L�̎ʐ^�̂悤�ɃI���W�i���̔�ꍆ�y�є��M�@�̊O�`�Ƃ͎��Ă������Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��B

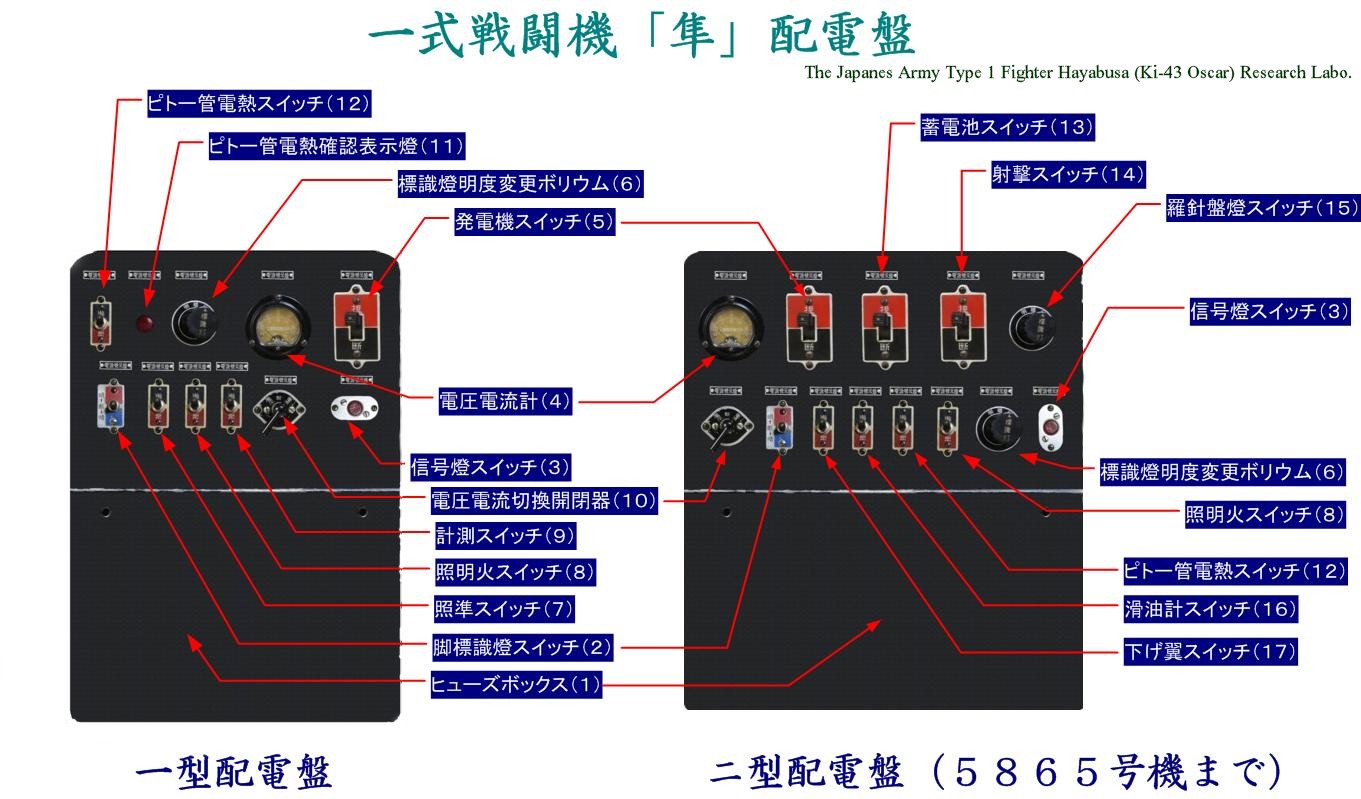

���@�z�d�� �ꎮ�퓬�@�u���v�̔z�d�Ղɂ��ẮA��^�����^�A�����ĎO�^�ɐi������ߒ��ŊǗ�����d�C�n�\�����i����Ō����d�q���u�j�������܂����̂ŃX�C�b�`�ށA�q���[�Y���������Ă��܂��B ���̃y�[�W�̃g�b�v�ł�5865���@�܂ł̔z�d�Ղ̔z�u���Љ�Ă��܂����A�ł�5866���@�ȍ~�̔z�d�Ղ͂ǂ��i�������̂ł��傤���B���_���猾���܂��ƁA�d�q�@�ނ��������W�ŎO���퓬�@�u�v�Ɠ��^�C�v�̂��̂���������Ă��܂����B �U�b�N�������������ł��ƁA�P���퓬�@�u���c�v�̔z�d�Ղ͈ꎮ�퓬�@�u���v��^�E�j�^�Ɠ����z�d�Ղ��g�p���A�ꎮ�퓬�@�u���v�O�^�ƎO���퓬�@�u�v�A���퓬�@�͓����`���̏㕔�ɂ��n�����t���X�C�b�`�Q���߂ɔz�u���ꂽ�z�d�ՁA�l���퓬�@�u�����v�͓Ǝ��̏��u���^�C�v���g�p���Ă��܂����B ���L�ɂ͈ꎮ�퓬�@�u���v�A��^�E�j�^�i5865���@�܂Łj�̔z�d�Ղɂ��ċL�ڂ��܂����B�u���E�U�������ꖇ�����グ�āA���̃y�[�W�̃g�b�v�y�[�W�̐}�Ɣ�r���Č��Ă��������B (1) �q���[�Y�{�b�N�X �n�Д��܂�q���[�Y�{�b�N�X�ƂȂ�A���̃t�^���J����ƃq���[�Y�t�H���_�ƃq���[�Y���d�q���u�̐��������݂��܂��B���̓����̃q���[�Y�́u��ʃq���[�Y�v�ł���A��e��̏�œd�q��H���V���[�g���A�ߓd���������Ƒ��n�f���đ��̓d�q���u�ƎՒf���ی삵�܂����B�������A�\���q���[�Y���{�b�N�X�̒��ɃZ�b�g����Ă��܂��B (2) �r�W�����X�C�b�` �O�q�����悤�ɁA�z�d�Ղɂ���r�W�����X�C�b�`��"��"��"�f"��"��"�ƕ\������A��p�l���̋r�W�����̖��邳��ؑ։\�Ƃ��܂����B (3) �M�����X�C�b�` �O�q�����悤�Ɏ嗃���[�y�ѐ�������ɑ�������Ă��铔�i���������ԁA�E�������A�����͔��j�ɂ��ẮA���̐M�����X�C�b�`�i�R�j�������ΕW�����������A�����Γ_������d�|���ƂȂ��Ă���A�d�g���o�����Ƃ����@�ƃ��[���X�M�����ŃR�~�j���P�[�V��������邱�Ƃ��\�ł����B (4) �d���d���v ���R�P���퓬�@�̏ꍇ�A����܂ł��̃��[�^���g�p����Ă��܂����B���͓̂d���d���v�A30V�y��30A��MAX�\���ƂȂ�܂��B�@��̒������d�@�Ŕ�������d���i24A�j�Ɠd���i27V�j���\���Ȕ��d�y�я����Ԃł��邩�ǂ������Ď����邽�߂̂��̂ł��B ���̃��[�^�[�ɂ��Ă͖��̂̒ʂ�A�P�����œd���v�Ɠd���v�����p���Ă���A�\���ؑւɂ��Ă͓d���d���ؑ֊J��i10�j���g�p���čs���܂����B �����ɐ�ւ���Ɠd����\�����A�E���ɐ�ւ���Ɠd����\�����܂����B���Ȃ݂ɐ^���ɂ��Ă�"�f"�܂�OFF�ƂȂ�A���[�^�[�͍��ɒ���t���܂��B (5) ���d�@�X�C�b�` ���d�@����̓d�͂�ؒf����X�C�b�`�ł��B�O���d���ł̗l�X�ȋ@��e�X�g���ɂ��̃X�C�b�`��OFF�ɂ��܂����B (6) �W�������x�ύX�{���E���i6�j �嗃���[�y�ѐ�������ɑ�������Ă��铔�i���������ԁA�E�������A�����͔��j�̖��邳���R���g���[�����܂����B�{���E���Ə����Ă��܂����A����͊ԈႦ�܂����B���ۂɑ��삵�Ă݂�ƎO�i�K�̃��[�^���[�X�C�b�`�ɂȂ��Ă���A��ԍ��ɉƖ��邭�A�^���ňÂ��A��ԉE�ŏ����ƂȂ�܂��B (7) �Ə��X�C�b�` ��������b�N�{�ɏ�����Ă���P�[�X�͂Ȃ��̂ł����A�ꎮ�퓬�@�u���v�Ŏg�p����Ă����Ə��ዾ�ɂ��ẮA���̒����ɂ��郌�e�B�N���i�Ə����j�Ɏq�̕����ɂ��āA�����v�������ɑg�ݍ��݁A���̃X�C�b�`��"��"�ɂ��邱�ƂŁA����E��Ԏ��Ƀ��e�B�N���i�Ə����j���яオ�点�邱�Ƃ��\�ɂ��Ă��܂����B 100���ˌ��Ə��������ꎮ��E�j�^�ȍ~�ł͑�������܂���ł����B (8) �Ɩ��X�C�b�` �����Ɩ��̃X�C�b�`�̂��ƂŁA�W�����Ɠ��l�ɏՓ˖h�~�̂��߂��~�����ꂽ�Ɩ��ł��B5865���@�܂ő�������Ă��܂�������A�ꎮ��j�^�����ɂ���������Ă������ƂɂȂ�܂��B5866���@�ȍ~�͏Ɩ����璅�����ɒu���������Ă��܂��B ��̓I�ɂ́A���E�̒��^�t���b�v�̐�[�E�嗃�㉏���Ɂu�せ�������Ɩ��v�������Ă��܂����B�u�せ�������Ɩ��v�Ƃ̓t���b�V���ɂ��g���Ă����}�O�l�V���E�����l�܂����������̓��ŁA������ԉ̂悤�ɕ������������@�⑼�̋ɂ����s�@�Ɏ��@��F�����������H���J���Ă��炤���Ƃ����Ă����̂ł��B �}�O�l�V���E��������ɂ��ẮA���̃X�C�b�`��"��"���ɓ|���A��v��łɂ���ԂƗ̋r�W�����̉E�ׂɂ����̊ۂ��v�b�V���X�C�b�`���������Ƃœ_����܂����B �q��@�ł�Right of Way �i�D�挠�j�����m�ɒ�`����Ă��蒅���@�D��̑匴��������܂��B����͐�O���̂������ς�肪�Ȃ��̂ł��B�}�O�l�V�E���ԉ���s�ꂩ�猩�����痣�������@�͑ޔ����Ċ����H���J����Ƃ������ƂȂ̂ł��B �Ɩ��i�������j�̏d�v���ɂ��ẮA��^�@�ł����Ă��Փ˂����S�ɉ���ł��鋗�����m�ۂ��悤�Ƃ����ꍇ�A�{�[�C���O��G�A�o�X�̂悤�ȑ�^�@�ł����Ă���s�@�͑��̒��ł͈�_�ɂ��������Ȃ����߁A���̍q��@�i���������@���j�ɒ�����F�������鎖�͂ƂĂ��d�v�ł���������ł��B����́A����̑��`�ł��������ƂȂ̂ł��B

(9) �v���X�C�b�` �@�@�@�@�d�C�v�����u�̃X�C�b�`�ł��B�v�����u�ɂ͎c�e�w����A�r�C���x�v�A��]�v�A�C�����x�v�Ȃǂ��Y�����܂��B (10) �d���d���ؑ֊J�� �@�@�d���d���v�i4�j�ŋL�ڂ����ʂ�A�d���d���v�ɂ��ēd���v�Ɠd���v�����p���Ă��邽�߂̕\���ؑ֊�ł��B�����ɐ�ւ���Ɠd����\�����A�E���ɐ�ւ���Ɠd����\�����܂����B���Ȃ݂ɐ^���ɂ��Ă�"�f"�܂�OFF�ƂȂ�A���[�^�[�͍��ɒ���t���܂��B (11) �s�g�[�Ǔd�M�m�F�\���� �s�g�[�Ǔd�M�X�C�b�`��"��"�̂Ƃ��ɂ͂��̕\�������Ԃ��_�����܂��B (12) �s�g�[�Ǔd�M�X�C�b�` �����x��s�⊦��n�i������k���j���s����ۂɁA�s�g�[�nj�������t���A��������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�h�~���邽�߁A�s�g�[�ǂ�M����X�C�b�`�ł��B�s�g�[�Ǔd�M�X�C�b�`��"��"�̂Ƃ��ɂ̓s�g�[�Ǔd�M�m�F�\�������Ԃ��_�����܂��B (13) �~�d�r�X�C�b�` �ԂŌ����A�o�b�e���[�E�L���X�C�b�`�ł��B���@���ɂ����āA�d�q�@�킩��̘R�d�ɂ��o�b�e���[�オ��̖h�~��ړI�ɂ��Ă��܂����B��x�o�b�e���[���グ�Ă��܂��Ɛ��\���ቺ���邱�Ƃ�h�~���邽�߂ɁA���@���ɂ�"�f"�ɂ��Ă��܂����B �@�@ (14) �ˌ��X�C�b�` �ˌ��X�C�b�`�Ƃ́A�q��@�p�\��D�����@�֖C���u�i�z103�@�֖C�j�̃X�C�b�`�ƂȂ�܂��B�z103�̑��쑕�u�͓d�C�i�d���C�j�ɂ��s����B���쑕�u�Ƃ͉��t�i���{�^���j�A�����@�A����p�d���@�A�������A�C��p�t�b����p�d���@�A���������Y�����d�C�ɂ�蓮����s���B���̑匳�ƂȂ�X�C�b�`�ƂȂ�܂��B (15) ���j�Փ��X�C�b�` ���j�Ղ܂�@��R���p�X�ɂ��Ă͋㔪�����j�Սb���g�p���Ă��܂����B���̗��j�Ղɂ��ẮA�����ȃ��M���������Ă���A���̃X�C�b�`��"��"�ɂ��邱�ƂŎP���̕����Ղ��Ƃ炷���Ƃ��o���܂����B (16) �����v�X�C�b�` �����A�܂�I�C���̖��ʌv�ɂ��Ă�5866���@���lj����ꂽ�@��ŁA�d�C���Ŗ��ʂ𑪒肵�܂����B (17) �������X�C�b�` �����t���b�v�ɂ��Ă͑��c���̏㕔�ɂ��Ă��鉟�t�J��ɂ���ēd���I�ɃI�C���|���v�����čs���܂��B���̂��߂̃}�X�^�[�X�C�b�`�ƂȂ�܂��B ���@�d� �d㜂Ƃ͔z���P�[�u���̂��ƂŁA�Ԃ��s�@�Ō������C���[�n�[�l�X�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����9��ށA�e�X����̎����l�ł̒����̑������́A141m�ɂ��Ȃ�܂����A����ȊO�ɂ��A���~�j���[���ǁA���ǁi��d�R�^�j�A�Օ��ґg�����g�p���Ă���A���ꂪ�A�e��̓d�C�n�\�����|�e��d�q���u������ł��܂��B ���������̒����ɂ́A�d�C���g�p����v��ނɕt���̃P�[�u���̒������܂܂Ȃ��̂ł���������ł��B���b�N�{�ł͏Љ��邱�Ƃ̂Ȃ��d㜂��o�����Ӗ��́A�����̐퓬�@�͂ƂĂ������ōŐ�[�̕��G�ȑ��u�ނŖ��ߐs������Ă���A���������p���邱�Ƃŏ��Ă�@�B�ł������A�Ƃ������Ƃł��B

���{�̐퓬�@�̓`���̂ЂƂɁA�퓬�@�̔z���ɂ����āu�����s���ɂ�蓺���Ɏ��������������̓d���ł������B�ČR�͕������S���핢�Ŕ핢����Ă����A���邢�͎��Ƀy���L�]�X�v�̕\�����Ȃ���A���������ł��邩�̂悤�ɗ��ʂ��Ă��܂����A����͊ԈႦ�ł���Ƃ��������ł��B �������A�ċ@�ւ̃S���핢���̎g�p�͓V�R�S���͔M��I�C���A�K�\�����Ɏア���߂�����H�ł��B���{�@�̂悤�ɍ��������A�����S���Ŕ핢���Ă����̂ł��傤�B ���{�@�̎��ۂ͂ǂ��������̂ł��傤�B���}�ɓ����̓d�C�ޗ��̎��������ʓI�ȓd���̍\���}�ɂ��Ĕ����o���Ă݂܂����B��2�������5�������@�̔z���A�e��v��z���A�e������z�d�Ղ̎��@�ł̔z���Ɣ�r����Ȃ�A���̎����ʂ�̓d���\���ł���K�v�Ȑ≏�A�ʓd�͊m�ۂ���A�z���Ƃ��Ă����Ȃ���ł��L���ɋ@�\���Ă����ƕ]������̂��Ó��ł��傤�B �܂�A�K�v�ȉӏ��ɕK�v�Ȏ�ނ̃P�[�u�����g�p���Ă����Ƃ������Ƃ������ł��傤�B �łȂ���A���݂̋��z�ɂ���1�@�����~����@�̂��J�݂̂Ȃ炸�_�▶��ʂ蔲���邾���Œė����Ă��܂��܂����A����̍��������A�������V��ω��A�J�G�ɂ͖����ƂȂ镨�����~�J�ʂ̃X�R�[���ʼn͂̂悤�ɂȂ��s��Ő퓬���\�Ȃ͂��͂Ȃ��̂ł��B�܂��A�d���̂悤�ȑS�̂��猩���ȃR�X�g���P�`�闝�R����������܂���B

�ł́A�Ȃ��u�����Ɏ��������������̓d���v�Ƃ����̂ł��傤���B ��������ɂ͗��R������܂��B ���Ƃ��ƁA����ؖȑ@�ۂ͓d�C�≏�ޗ��̒��ł��ł��Â�����g�p����A���̓e�[�s���O�ނƂ��Ĉ�ʓI�Ɋ��p����Ă��܂����B�������ł��g�p����Ă��܂��B�ł����A��}�ɂ���悤�ɃS���w���L��܂������A�S���w�͔M��I�C���A�K�\�����Ɏア���߁A�ی�≏�w�Ƃ��Ď��e�[�v�A���̏��ؖȑ@�ۂ��핢����Ă��܂��B �q��@�̔z���̏ꍇ�ɂ͖ؖȑ@�ۂɑ��đϐ������������邽�߃p���t�B���ނⓖ���A�č�����{�ŕ��y���n�߂��A���������q�������ł��鍇�������i�����r�j�[�������j��h�z�����핢�d�����g�p���A�����@���ɂ͔M��I�C���A�K�\�����ɋ��������S���A�܂�`�I�i�C�g�S���Ō����핢�����d�����p�����Ă���̂ł��B �܂��A���������q�������͔M��I�C���A�K�\�����ϐ��ɂ��ď��������͂ƂĂ��D��Ă���̂ł����A�������\�ȐG�}���g���Ė�������o���������ł��邱�Ƃ���A�V�R�f�ނ�����ނƈႢ�o�N�⎇�O���ɂ��͋}���ɐi�݂܂��B ���}�̓I���W�i���̋��������@�ɕt���Ă��������v���O�P�[�u���̎����ʐ^�ł��B�h�ɂ������P�[�u�����g�p����Ă��܂��B����70�N���o�߂����������q�������̌o�N�ω��̗�Ƃ��ĂƂĂ��ǂ��T���v���ł��B

���������q�������ł���`�I�i�C�g�S����1934�N�ɌÉ͓d�C�H�Ƃ��A�����J�̃`�I�R�[���Ђ��瑽�����n�����S���̓��������擾���A�`�I�i�C�g�S���Ƃ��Đ��Y���܂����B���������āA���������q�������ł������قǏq�ׂ��悤�Ɍo�N�⎇�O���ɂ��͋}���ɐi�݂܂��B ��}�̂悤��70�N�o�����݂͍d���{���{���ɗ��q��ɕ���͖̂������Ȃ����ƂȂ̂ł��B ��������R�[�h�ނ̓V�[���h��S���A�������ڂ�ڂ�ł��̂Ŕ������邢�͒E�����A�d���̕ی��ނ̕z�⎆���ނ��o���ɂȂ��Ă����Ԃ������A���̂܂܂Ŕ��f����Ă��邱�Ƃ������ނ��ƂɂȂ��Ă��܂��B ���ɁA���ݓ���Ŕ��������퓬�@�̔z���͌o�N�ɂ�蓺�c���ƕی�≏�w�Ƃ��Ă̎��e�[�v��ؖȑ@�ۂ����c��Ȃ�������܂��B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Go Back Main Page! | Copyright (C) 2008 The Japanes Army Type 1 Fighter Hayabusa

(Ki-43 Oscar) Research Labo. All Rights Reserved. �{�T�C�g�ɑ����邷�ׂĂ̕����y�уt�@�C���ɂ��āA���쌠�@�ɂ��F�߂���ꍇ�������ꕔ���邢�͑S�̂��Ŏg�p���邱�Ƃ��ւ��܂��B�܂��A�����N�́A�c����ړI�Ƃ��Ȃ�����ɂ����ċ�����Ă��܂��B�����͕K�v����܂���B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||